4月20日,在福州闽侯县白沙金钟阁公益放流点,300尾植入PIT芯片的珍稀鱼类中华鲟二代幼鱼(7个月至2岁)在专业人员的指导下放流闽江,让闽江再现“水中大熊猫”。这是福建社团公益组织与相关部门联手开展保护水域生态环境和丰富水生生物多样性的又一举措,践行保护大食物观具体行动。

中华鲟曾分布在我国长江、珠江、闽江、钱塘江、黄海′等水域。由于环境的变化、人类活动等影响,中华鲟种群陆续消失,现仅存于长江和近海,被列为中国一级重点保护动物,并被列入IUCN红色名录的极危等级。闽江是福建母亲河,水量充沛,生物多样性丰富,是众多珍稀水生生物的栖息地。1911年闽江下游林浦村、1998年12月在闽侯白沙长坪园放流中华鲟幼鱼,以及2014年在琅岐闽江口附近渔民捕到一条60余厘米的中华鲟,及2011至2016年在泉州沿海渔民曾6次捕获到中华鲟均被放生的报道,印证了闽江是中华鲟繁衍生息地之一。

中国水产科学研究院长江水产研究所研究员、武汉长江中华鲟保护中心主任危起伟介绍:闽江中华鲟等珍稀物种的存在,是闽江生态系统健康的重要标志。今天放流的300尾中华鲟子二代幼鱼,均来自荆楚大地。它们承载着恢复闽江种群的重任;每一尾均植入PIT芯片,可追溯其“家族谱系”和放流轨迹;300尾中华鲟子二代幼鱼中部分由爱心人士认养,寄托着公众对闽江生态修复的期盼。从荆楚到闽江的千里跋涉,凝聚了科研团队对运输水温、溶氧等条件的精准把控,体现了政、企、民多方协作的典范。

“今天我们在闽江开展中华鲟放流活动,一是为迎接‘第56个世界地球日’的到来,以中华鲟作为旗舰物种,呼吁更多公众关注闽江流域的生态保护和我国生物多样性保护;二是该日期处于闽江禁渔期(3月1日至6月30日),不仅能让中华鲟避免捕捞威胁,还能借助禁渔期改善的生态环境和丰富食物资源,更好地适应闽江水域,同时渔政执法部门在禁渔期内加强流域巡视执法,也将为中华鲟的生长和生存保驾护航;三是当日涨潮时间与放流活动时间一致,涨潮有助于鱼苗扩散,减少放流时中华鲟受伤的风险。”福建省绿家园环境友好中心理事长林英说。

如何保护中华鲟在闽江流域生存与繁衍?林英表示,我们将与相关部门、科研单位密切沟通与合作,加强监测与研究,对中华鲟在闽江生态习性等进行监测,了解其生态环境需求和生存状态,为制定科学保护措施提供依据;建立与完善保护。在中华鲟的关键栖息地建立自然保护区,划定保护区范围,设立保护标志和警示牌,加强巡逻管理,减少人类活动对中华鲟栖息地的干扰;加强法律法规执行。禁止非法捕捞和贩卖中华鲟,严厉打击违法行为;改善水生生态环境,减少中华鲟栖息地的污染排放,保护水生生物多样性和生态平衡;提高公众保护意识。通过媒体、讲座、沙龙、广场、入社区等多种形式等宣传活动,提高公众对中华鲟保护的认知和参与度。鼓励企业、公众通过捐赠认领方式参与到中华鲟放流工作中来,扩大保护行动的影响力,为中华鲟的生存和繁衍创造更好的条件。

原福建电视台新闻频道主持人聊俊海和朗诵爱好者倾情朗诵诗人李林洲诗作《大爱闽江》,引发观众情感共鸣。福建省政协资深委员、台湾著名女书画家吴清菊向组委会赠送了国画书法合璧作品《观音菩萨与心经》,并介绍了画作创作的背景和意义。

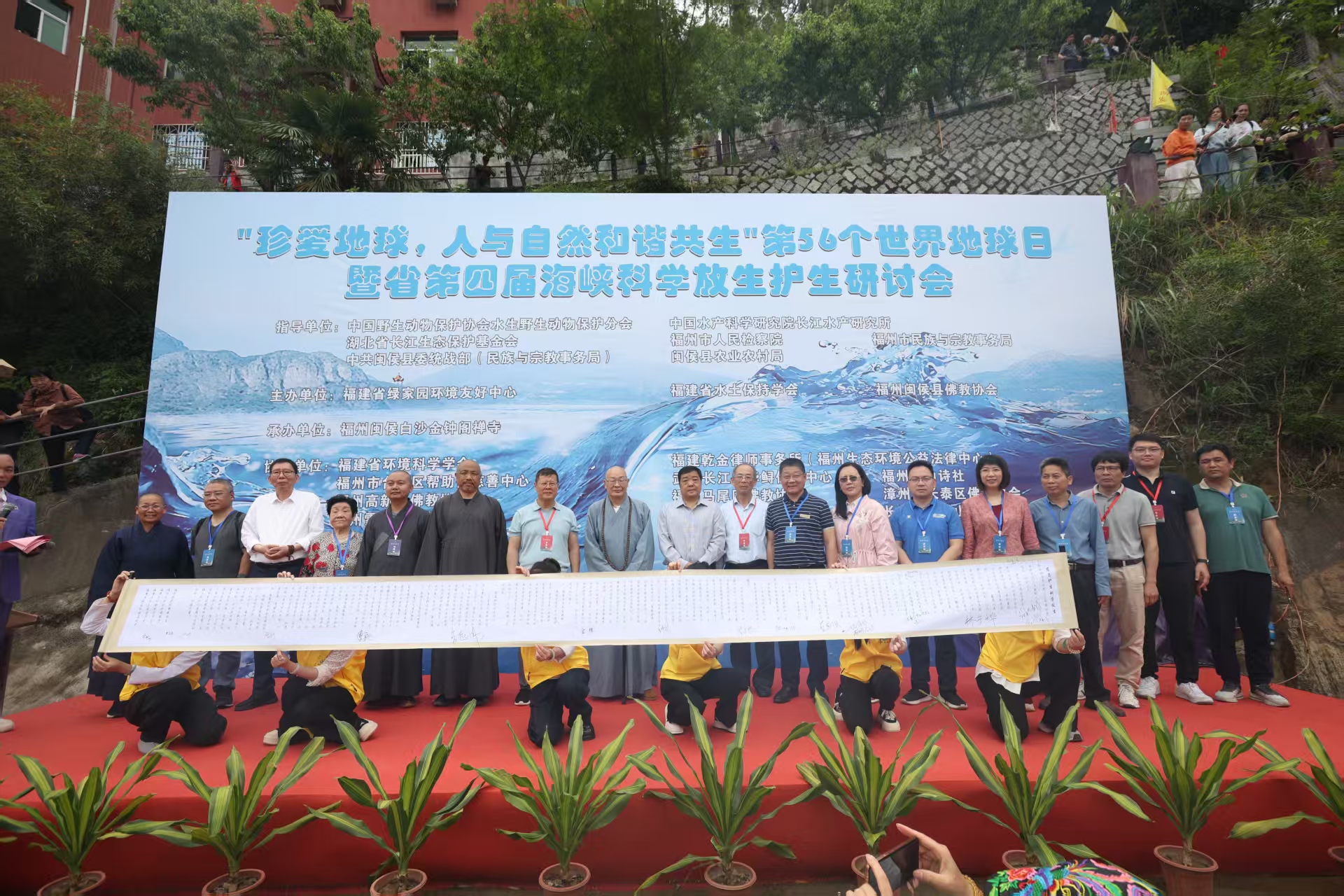

现场嘉宾共同诵读与签署《科学放生护生倡议书》,湖北省长江生态保护基金会与福建省绿家园环境友好中心在现场举行了科学放流公益项目签约仪式,双方将共同开展相关的科学放流公益项目,为科学放流事业注入新的活力。活动高潮部分,现场嘉宾共同举起了倡议卷轴,合影留念。随后,嘉宾们移步至科学放生科普展厅参观考察,进一步了解科学放生的相关知识。

当天的增殖放流活动中,除向闽江投放300尾中华鲟外,还放流15公分左右草鱼、鲢鱼等鱼苗12000尾。同时,活动主办方向60余人颁发中华鲟认捐证书。

增殖放流结束后,举办“第56个世界地球日暨福建省第四届海峡科学放生护生研讨会”,参加活动的专家学者、社团组织代表、环保志愿者围绕“共筑生态防线,应对气候变化下水生物多样性保护与母亲河守护”等主题展开研讨,发布《应对气候变化、保护水生物与河流倡议书》,呼吁社会各界积极响应,共同参与到保护行动。

评论